Spread The World

Les mathématiciens cherchent à abolir l'infini et remettent en question la valeur des nombres gigantesques

Il y a peu de temps, j'ai découvert un article fascinant publié dans le magazine New Scientist, intitulé « Pourquoi les mathématiciens veulent détruire l'infini… et ils pourraient y parvenir ». Cette lecture m'a profondément interpellé, car je suis moi-même captivé par le concept d'infini. Pour moi, l'infini représente une forme de liberté, tant sur le plan créatif qu'intellectuel et émotionnel. En effet, cette notion est si puissante qu'elle est intégrée même dans notre enfance, comme le souligne la célèbre phrase de Buzz Lightyear dans Toy Story : « Jusqu'à l'infini et au-delà ! ». Ce sentiment d'infini peut émerger lorsque nous contemplons l'horizon ou lorsque nous découvrons notre capacité à aimer sans limites. Cependant, l'idée que des mathématiciens souhaitent abolir un tel concept m’a alarmé, d’autant plus que les mathématiques, bien que complexes, m’ont toujours fasciné.

Une histoire riche : de l'Antiquité à nos jours

Les mathématiciens de l’Antiquité ont déjà commencé à explorer les mystères de l’infini. Par exemple, Zénon d’Élée, vers 450 avant J.C., a formulé des paradoxes qui interrogent notre compréhension du mouvement et de la continuité. Ses réflexions ont ouvert la voie à une multitude de discussions sur l'infini. Plus tard, Archimède, qui a vécu au IIIe siècle avant J.-C., a approfondi ce concept en démontrant comment additionner un nombre infini de sommes pour résoudre des problèmes géométriques, une avancée qui préfigurait le développement ultérieur du calcul infinitésimal.

Au XVIIe siècle, les travaux d'Isaac Newton et de Gottfried Wilhelm Leibniz ont conduit à la formalisation du calcul, une branche essentielle des mathématiques qui étudie le changement et le mouvement. Ces mathématiciens ont posé des bases solides qui continuent d’influencer notre compréhension des sciences aujourd'hui. De plus, au XIXe siècle, le mathématicien allemand Georg Cantor a révolutionné notre perception de l'infini en démontrant qu'il existe plusieurs types d'infini, certains étant même plus grands que d'autres. Sa théorie des ensembles a constitué une avancée majeure, permettant de structurer le concept d'incommensurable. L'infini est désormais considéré comme une pierre angulaire des mathématiques modernes et de la physique, jouant un rôle crucial dans de nombreux aspects de notre quotidien et des technologies que nous utilisons.

Le débat autour de l'infini : une perspective contemporaine

Alors, d'où provient ce désir d'éliminer le concept d'infini ? Selon Doron Zeilberger, un mathématicien réputé et professeur à l'Université Rutgers dans le New Jersey, l'infini n'est rien d'autre qu'une illusion. Zeilberger, qui se considère comme un ultrafinitiste, fait partie d'un groupe de mathématiciens, de philosophes, d'informaticiens et de physiciens qui remettent en question la pertinence de l'infini. Bien qu'ils représentent une minorité, leurs idées commencent à susciter un intérêt croissant dans la communauté scientifique.

Pour Zeilberger, le monde des mathématiques a pris un tournant erroné en intégrant l'infini dans ses fondements. Il compare cette croyance à une illusion d'optique, soulignant que, tout comme l'ancienne idée selon laquelle la Terre était plate, l'idée d'un univers infini pourrait également être erronée. Selon lui, l'univers pourrait être fini, même s'il semble illimité, car il est toujours possible de se déplacer dans l'espace. En ce sens, la notion d'infini pourrait être une source de confusion plutôt qu'une aide à la compréhension.

Les implications de l'ultrafinitisme

L'ultrafinitisme défend l'idée que même les grands nombres finis, tels que 10, peuvent être considérés comme insignifiants. Par exemple, si l'on tente de compter chaque atome de l'univers observable, il est peu probable que l'on atteigne un chiffre aussi élevé que 10, ce qui soulève la question : quel intérêt y a-t-il à parler de nombres aussi grands ? Cette réflexion remet en cause la manière dont nous percevons les nombres et leur utilité dans notre compréhension de l'univers.

En outre, cette perspective pourrait avoir des implications profondes sur la façon dont nous construisons nos théories mathématiques et scientifiques. Si l’infini est effectivement une illusion, alors de nombreuses théories qui reposent sur ce concept pourraient nécessiter une réévaluation. Cela pourrait également influencer des domaines tels que l'informatique théorique, où les algorithmes et les calculs reposent souvent sur des notions d'infini et d'énormité.

Le rôle de l'infini dans les mathématiques modernes

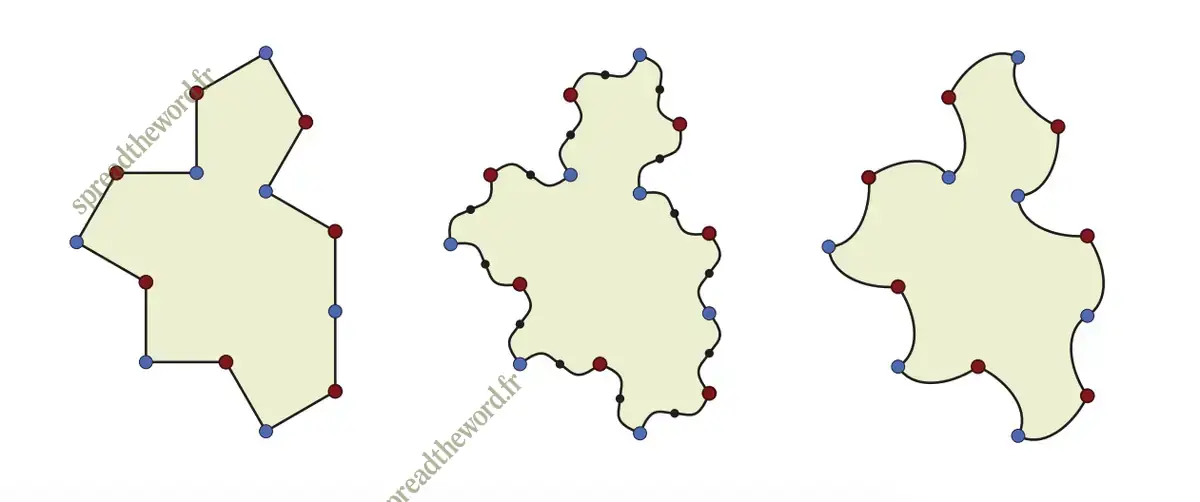

Malgré les critiques, l'infini demeure une composante essentielle des mathématiques contemporaines. Il est omniprésent dans diverses branches des mathématiques, y compris l'analyse, la topologie et la théorie des ensembles. Les mathématiciens utilisent le concept d'infini pour résoudre des problèmes complexes et modéliser des phénomènes physiques. Par exemple, dans le calcul intégral, l'infini est souvent utilisé pour évaluer des limites et des séries infinies, ce qui est crucial pour comprendre des concepts comme la convergence et la divergence.

De plus, l'infini joue un rôle vital dans notre compréhension de l'univers. En cosmologie, les scientifiques explorent l'idée d'un univers en expansion, où des distances infinies sont souvent considérées. Cela soulève des questions fascinantes sur la nature même de l'univers, encourageant les chercheurs à développer des théories qui intègrent à la fois l'infini et le fini.

Conclusion : entre tradition et innovation

La question de l'infini et des grands nombres est un sujet de débat passionnant qui continue d'évoluer. Alors que certains mathématiciens, comme Zeilberger, remettent en question son existence et sa pertinence, d'autres maintiennent que ce concept est fondamental pour notre compréhension des mathématiques et du monde qui nous entoure. Ce débat souligne la dynamique entre la tradition mathématique et l'innovation, invitant à une réflexion plus approfondie sur notre compréhension des nombres, de l'infini et de l'univers.

En définitive, qu'il soit perçu comme une illusion ou comme une réalité mathématique, l'infini demeure un sujet qui fascine et interpelle, incitant les mathématiciens et les philosophes à poursuivre leurs réflexions sur ce concept mystérieux qui transcende les limites de notre compréhension.